交易量排名的加密货币交易所- 加密货币所商业新世界:快消品商业生态的未来版图

2025-10-15交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit,Coinbase,Bitget,Kraken,全球交易所排名,交易所排行目前快消品行业的问题,都是过于“向内看”(固守国内市场)和“向后看”(怀念高速增长时期)的结果。

有些东西可以预测,因为有坐标,有历史轨迹,前有车后有辄;有些东西很难预测,因为站在前沿,向前就是“黑暗区”,每一步都是深渊。

一是中国进入工业文明的成熟期。工业文明的成熟期,在欧洲、美国、日本是有历史轨迹的,即我们是有坐标的。中国的零售业、渠道商,甚至品牌商在很多方面的转型,基本上就是欧洲、美国、日本工业文明成熟期的翻版。这是确定性的趋势。二是信息文明仍处于幼稚期。幼稚期的现象难以预测。互联网时代呈现的现象,从生产力要素看,短期可以称之为互联网时代,或者 AI(人工智能)时代等,但长期不行。因为新技术会快速迭代,所以不会有一个稳定的时代命名。用生产关系命名就是信息文明时代。生产力最终会改变生产关系。电商、新零售等,改变的不仅是商业模式,也在塑造全新的生活方式。这方面的变化难以预测。大数据、区块链、元宇宙,生得幽默,死得滑稽。都怕落后于时代的车轮,却往往都赌错了赛道。

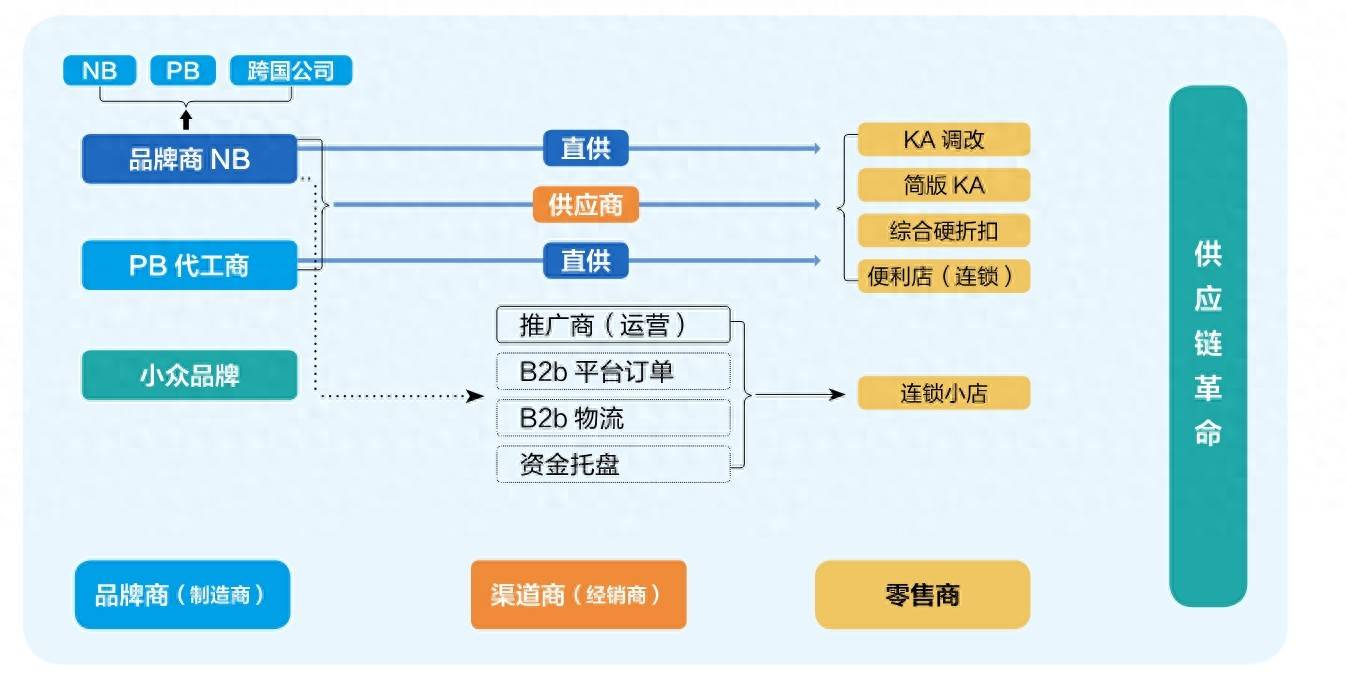

不久前,我与《销售与市场》的编辑、记者团队有过一次对话,描述了现在以及未来的快消品商业生态版图(见图1)。此处所说的商业生态包括品牌商(制造商)、渠道商(经销商)、零售商等。所有的预测都是基于相对清晰的坐标,以及未来趋势已经呈现的苗头。

这是一个与当下商业生态差别很大,并且正在演变的生态版图。下面我将详细说明演变的内容,以及为什么会如此演变。

2008年,我与营销专家金焕民写完《中国式营销》后有一次聊天,达成两个共识:一是中国以一国市场之力,培养了世界级规模的企业;二是随着中国国力崛起,这些世界级规模的企业走向世界,将会创造全新的来自中国的跨国公司。

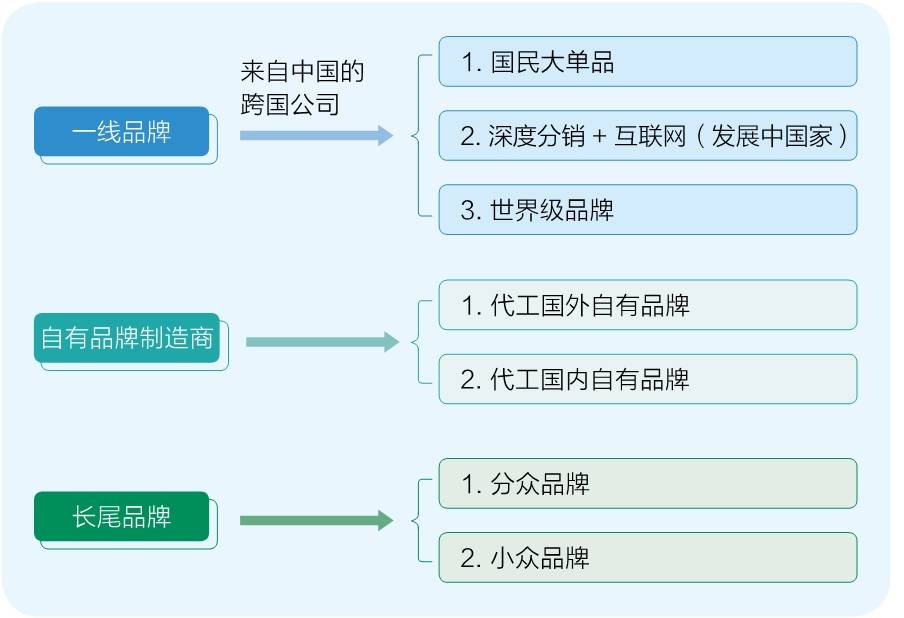

现在来看,中国的快消品头部企业,仅从规模上看,基本上已是世界级规模。成就世界级规模的营销手段,我们称之为“中国式营销”。中国式营销是在承认以跨国公司的营销为主流的前提下,强调中国特色。当中国头部企业走向世界时,将会创造“中国营销”。中国营销将是未来世界营销的主流。

快消品的商业生态,包括品牌商(制造商)、渠道商(经销商)和零售商三大板块。在传统上,三大板块存在着明显的不均衡。强大的品牌商,弱小的渠道商,有规模但不强大的零售商,这就是不均衡的特色。

我们把深度分销称为中国式营销的主要力量,因为深度分销通过品牌商深度介入渠道,把弱小的渠道商和分散的零售商组织起来了。在欧洲、美国、日本等地,这是有违商业分工的。

在欧洲、美国、日本等发达地区,品牌商、渠道商、零售商三者的力量是相对均衡的。而在发展中国家的商业生态里,没有这种现象。

在广大发展中国家,在品牌商和渠道商弱小的情况下,欧美零售商进入后取得了支配地位,并且与世界供应链建立了联系,本国品牌商和渠道商被边缘化了。

怎么夸大深度分销对于中国头部品牌崛起的价值,都不为过。中国的快消品头部品牌,一定是品牌和渠道的双驱动模式。

中国之所以能以一国市场之力,托起世界级规模的企业,既有中国人口众多的因素,也有深度分销能够把中国弱小的经销商和分散的零售商连接在一起的因素。

上述生态现象,是品牌商主导的快消品商业生态。然而,当中国工业文明进入成熟期后,上述商业生态不再适用,零售商开始取得商业生态的主导权。

本土的胖东来调改店、休闲零食硬折扣店、盒马店,外来的山姆、Costco(开市客)、奥乐齐都属于此类。

似乎一夜之间,中国快消品商业生态的主导权发生了转移,商业生态的驱动力也发生了变化。曾经把中国弱小的经销商和分散的零售商连接起来的深度分销模式,现在成为去中间化的“革命”对象。美国20世纪20年代和日本60年代对代理商的“讨伐”正在中国上演。

从品牌商的商业生态主导权,到零售商的商业生态主导权,还有互联网平台商的商业生态主导权,这是预测快消品未来生态版图的逻辑原点。

沃尔玛经营很多品牌商的产品,它是标准的零售商;沃尔玛还有自有品牌,它也是品牌商。

胖东来也一样。跨国品牌、中国头部品牌的产品,胖东来都有售;胖东来还有大量标有“DL”标志的自有品牌,以及胖东来担任背书但知名度并不高的产品。

20多年前,我把沃尔玛的这种产品结构称为“品牌覆盖”,即零售商品牌覆盖制造商品牌。中国大量代工企业,就是赚取了品牌覆盖的红利。

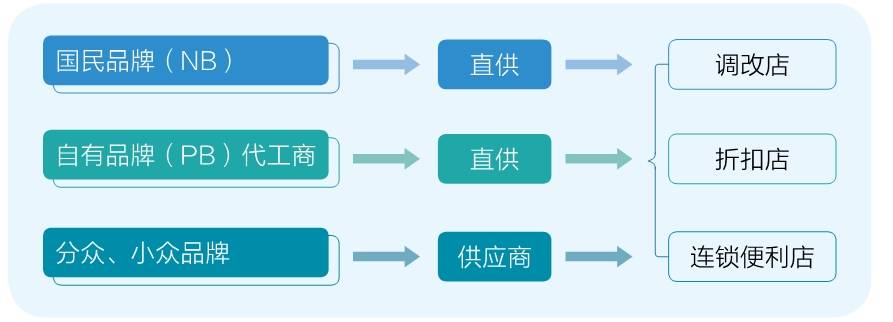

第一类:跨国品牌和本土知名品牌(国民品牌,National Brand,简称 NB)。可以上架,但要求品牌商直供。直供即去中间商化,绕过经销商渠道体系。按照“宽类窄品”的逻辑,一个品牌商直供的 SKU(最小存货单位)是极为有限的,且不能集中陈列。品牌商通过大量 SKU占据大量终端资源的现象将不复存在。当然,这也是诞生国民大单品的机遇。

第二类:自有品牌(Private Brand,简称 PB)。即零售商的自有品牌。自有品牌也是品牌,必须有打造品牌的能力。同一个工厂代工的产品,胖东来可以卖得好,但在你那就不一定动销。所以,未来的零售商必须有品牌商的基因。沃尔玛的自有品牌只在本公司销售,但胖东来的自有品牌已经外溢到其他门店,并且还在电商系统销售。因此,可以说胖东来是“披着零售商外衣的品牌商”。

第三类:供应商供应链的产品。欧美每个零售商都有5—10家综合供应商,供应链是连接制造商和零售商的新型中间商,但与传统的经销商不同。供应商打包服务零售商,同样具有规模优势。供应商提供的产品,虽然知名度不一定很高,但因为零售商本身就有知名度,所以有品牌背书能力。

上述三大产品结构,在不同企业的占比有别。盒马是3∶3∶4的比例。胖东来的民生品类(生鲜、熟食、烘焙等)、知名品牌、自有品牌、网红品牌的比例是2∶3∶3∶2。

我之所以特别强调未来零售商要有品牌商基因,就是因为在上述产品结构中,除跨国品牌和知名品牌的国民大单品外,自有品牌和网红品牌都需要零售商背书。国民大单品基本是不赚钱的,因此自有品牌和网红品牌必须有溢价能力,利润主要源于零售商自身的品牌溢价。因此,零售商将面临巨大的考验,不再是租赁货架给品牌商,而是要参与产品研发以及产品推广,而这些在传统上是品牌商的职能。

除了品类结构改变外,另一个巨大的改变就是直供。国民大单品是品牌商直供,自有品牌是代工的制造商直供,只有供应商是新型中间商,但肯定不是传统经销商(见图2)。直供,这是改变快消品商业生态的开始。

中国的渠道商,经历了三个阶段:一是1998年之前的批发商阶段(省代阶段),二是1998—2003年的下沉阶段(从省代到县代),三是2003年之后的经

上述三个阶段,其实是渠道商小型化的过程。正因为渠道商小型化,品牌商通过深度分销获得了全面掌握渠道的资格,进而能够把中国弱小的经销商和分散的零售商组织起来。这是有巨大历史贡献的。

然而,从电商开始,本来就弱小的经销商的分销份额逐渐被分流,未来的流量将逐渐枯竭(见图3)。

第一,电商分流。目前,电商在中国实物零售的占比不到30%,一线年,因为品牌商遇到线下困境,一线品牌纷纷加大线上投入,电商份额会继续扩大。

我将电商模式称为 F2P2C。 F指厂家;P指平台,是新型中间商;C指消费者。

第二,零售商直供分流。胖东来调改店、休闲零食硬折扣店,以及其他连锁店,这些越来越多的“厂店直供”,绕过了经销商。这是不可逆的大趋势。胖东来调改店的风刮到哪里,哪里就会有大量经销商放弃代理。

第三, B2b平台分流份额。 B指经销商, b指零售商。10年前开始的巨头 B2B失败了,但区域 B2b又崛起了。目前大约占10%的分销份额。我预测,当 B2b平台占据30%的分销份额时,经销商将在渠道体系整体。B2b平台覆盖的夫妻小店,未来将以的方式加盟 B2b平台,B2b平台未来不仅是订单平台、城配平台,还将是自有品牌平台。没有自有品牌的门店,就没有溢价能力。

试想一下,经过层层分流,经销商的分销份额还有多少?还支撑得起目前的人员、仓储、配送吗?

按照分流后的分销规模,经销商目前以商贸赚差价的模式越来越难以行得通。不过,目前品牌商面临困境,在零售商整体倾向直供模式的形势下,非常需要争取经销商作为同盟者,否则,品牌商的地位难保。

品牌商的同盟商这个角色,我认为将是运营商。运营商站位品牌商,依托曾经拥有的 b端客情,触达C端用户,并开始运营用户。正是用户运营能力的存在,确保了品牌商未来拥有直供的资格。

品牌商直供的前提,就是通过运营用户,从而“挟用户以令零售商”,进而获得直供的资格。

作为分销商,属于经销商的地盘逐步被分流,这是无法阻挡的大势;作为运营商,品牌商需要它的存在,否则其将在快消品商业生态中失去地位。

经销商如果有实力,可以冲一冲 B2b平台;如果没有实力,安心做一个运营商也不错。

中国快消品本土企业在早期的发展过程中,以一国市场之力托起了世界级规模的企业。这是国家改革开放和中国式营销的红利。但是,如果头部企业患上了对国内市场过于依赖的病,说难听点是没有出息的。

除了家电行业外,中国消费品巨头太“内向”了。中国快消品目前的缩量时代,其实是工业文明进入成熟期的必然现象。中国目前普遍的“三高”甚至“六高”疾病,其实大多是长期过量消费的结果。

增量、过量、缩量,这是中国快消品消费规模的三个阶段。因为有过量,所以才有缩量。不能完全归罪于大环境。

快消品一线品牌,在零售商主导的商业生态体系中,份额会大大降低。厂店直供,只卖国民大单品,导购退出终端,一线品牌曾经的营销抓手将丧失殆尽,必须经历深刻的转型。

商超调改后的“宽类窄品”策略,品牌商的 SKU大大缩减。一线品牌凭借庞大的 SKU数,占据商超巨大的排面,然后依靠导购引导消费者购买的时代已经过去。但是,零售商仍然需要国民品牌的大单品。国民大单品仍然是零售商引流的重要筹码。即使在欧美等工业文明非常成熟的地区也是如此。

那么,什么是国民大单品呢?就是不论消费者收入高低,都欢迎的产品,甚至跨越国界受到普遍欢迎的产品。国民大单品对应用户的最大公约数。如现在中国市场的跨国公司品牌,基本上都是国民大单品。

过去,销量最大的产品可能是金字塔底的产品,未来销量呈橄榄型分布,低端和高端的份额都比较低,销量最大的就是居于中间地带的国民大单品。

过去,中国企业的产品一直在快速升级,国民大单品没有定型的时机。现在,中国已经进入工业文明成熟期,产品升级过程将逐步完成。

我与部分一线品牌负责人交流过,从价格带上看,中国的国民大单品可能稍高于跨国公司。中国的一线品牌一定要利用目前商超调改的时机,真正打造奠定未来百年基业的国民大单品。

国内市场缩量不可怕,另一扇大门正在打开。中国一线品牌正在迎来成为跨国公司的最佳时机。

一直以来,跨国公司基本上源自欧洲、美国、日本等老牌发达地区,后来居上的只有韩国等少数国家。如果跨国公司收缩回它们的本土,它们就不再有世界级的规模。

中国经济的快速发展已经到了一个临界点,鉴于中国国家品牌的世界地位,我们具备了诞生来自中国的跨国公司的机会。

品牌是心理上的仰视。我们过去那么追捧西方品牌,源于心理上的仰视。现在有了民族品牌自信,所以不再仰视。

中国的经济规模、中国经济在全世界的渗透力,以及中国在世界话语体系中的地位等,都决定了中国不再仅仅出口产品,还可以出口带品牌标签的品牌溢价。

对于发展中国家,我们完全可以借助自身擅长的深度分销模式,以及互联网工具,把发达国家落后的渠道商和零售商组织起来;对于发达国家,我们可以借助中国的金融实力收购西方品牌,或者像华为一样创造中国的世界级品牌。

中国以一国市场之力培养了世界级规模的企业,而进入国际市场,也将成为世界品牌 Top100。

中国成为世界工厂,除了一线品牌的生产制造外,还有跨国公司在中国设厂,以及中国企业为西方零售商的自有品牌代工。

只要有自有品牌,一定有相对应的代工厂。甚至未来供应商的产品,也是代工厂生产的。

做规模需要时机。那些已经丧失了在中国做大规模机会的企业,在世界其他地方也很难再找到像中国这样足以批量培养世界级规模企业的机会。过去,中小企业总是生存在低端,处于主流市场的边缘地带。

工业文明进入成熟期,大众、分众、小众的分类将取代高端、中端、低端的分类,长尾在分众和小众。

越是大众,越依赖规模经济。越是代工,越需要规模。成熟经济体的需求将更加分化,分众、小众有更多的消费群体。

按照传统发展轨迹,企业确实面临大环境问题。但基于中国国力发展提供的机会,每一类企业都有无数机会。

战略性机会是等来的,战术性机会是找来的。出路总是有的,就在于看到的是机会还是问题。

中国营销,是一个压缩式的追赶过程。以30年的时间完成了西方百年的历史进程。追赶过程,不敢停步,停步即退步,停步即出局。

工业文明进入成熟期,中国赶上了信息文明的浪潮,工业文明与信息文明无缝衔接,平稳过渡。这是中国之幸。

传统营销,认知模式依赖独立的大众媒体,认知(大众媒体)与交易(中间商)分离,但是交易、交付和支付一体化。一手交钱,一手交货。

互联网商业,认知、交易、支付一体化,但交易与交付(第三方交付,如菜鸟、快递等)分离。

交易、交付、支付等都依赖互联网平台,已经模式化,容易适应。但是,一线品牌恰恰丧失了能够用资源掌控的认知平台。没有认知就没有交易、交付和支付。认知才是营销的源头。

没有成熟稳定的能够掌握的认知模式,以及对 Z世代生活方式变化缺乏认知,造成了目前一线品牌推广新产品的困难。一线品牌的危险,主要在于自身大单品仍然是10年前推广成功的,而在10年内有新大单品的企业(如东方树叶)目前过得都不错。

推广新品最大的难题,就是资源在传播上的无力。花钱的传播无效,不花钱的传播可能引爆。流量模式、品效合一模式,都不适合一线品牌,只是平台吸引新商户的概念。

只要认知到位,交易是在线上还是线下其实无所谓。互联网恰恰让一线品牌失去了认知手段。

互联网提供了交易和支付的便利,第三方配送提供了交付的便利。因此,到店模式、到家模式、店到家模式以及即时零售等适应新生活方式的零售体系出现了。

互联网不仅带来了新的营销工具,也改变了生活方式。生活方式的改变出乎预料。

目前快消品行业的问题,都是过于“向内看”(固守国内市场)和“向后看”(怀念高速增长时期)的结果。现实是,企业在面向世界、面向工业文明成熟期、面向信息文明时代。

认清快消品商业从品牌商驱动到零售商驱动的改变,才是走向未来的关键。不要夸大所谓大环境因素的影响。现在的环境就是工业文明进入成熟期的正常现象,不要把正常现象视为不正常,然后发牢骚,为自己不正常的业绩推脱责任。

互联网因素的影响,以及在哪个平台交易,这是最容易学会的事。关键是互联网时代认知模式的改变,如果一线品牌不能与之适应,那么就只能让位于与之适应的企业。(作者:刘春雄,中国式营销推动者,新营销体系倡导者,场景营销研究院副院长,《销售与市场》高级研究员)

责任编辑:杨晓 责任校对:赵艳丽 审核:张旭 美编:丁然返回搜狐,查看更多